歩く、座る、立ち上がる…

日常動作がつらい膝の痛み、

その原因と改善へのステップ

立ち上がる時に「イテテ…」、

歩き始めに膝がこわばる、

階段の上り下りで膝に響く…。

膝の痛みは、私たちの日常生活に大きな影響を与えるつらい症状です。

特に、年齢を重ねるにつれて感じやすくなる方も多いですが、若い方でもスポーツや使いすぎ、あるいは原因不明の痛みとして現れることがあります。

この記事では、多くの方を悩ませる膝の痛みの原因や、考えられる様々な疾患、そして痛みに深く関わる不良姿勢や硬くなっている筋肉について詳しく解説します。

膝の痛み、どんな時に、

どんな症状が現れる?

膝の痛みは、原因や状態によって様々な現れ方をします。

一般的に、立ち上がりや歩き始めといった動作の開始時に痛みを感じやすいという特徴があります。

階段の上り下りで痛みが強くなることも多く、特に下りで強く感じる方もいらっしゃいます。

長時間立っていたり、座っていたりした後に動き出す時にこわばりを感じたり、膝を完全に伸ばしたり曲げたりすることが難しくなる可動域制限を伴ったりすることもあります。

痛みに加えて、膝の動きに伴ってカクカク、ゴリゴリといった異音が聞こえたり、膝に水が溜まる(関節水腫)、腫れや熱感を伴ったりすることもあります。

痛みの場所も、膝の内側、外側、お皿の前、あるいは膝の裏側など、原因によって異なります。

膝の痛み、

考えられる原因と疾患

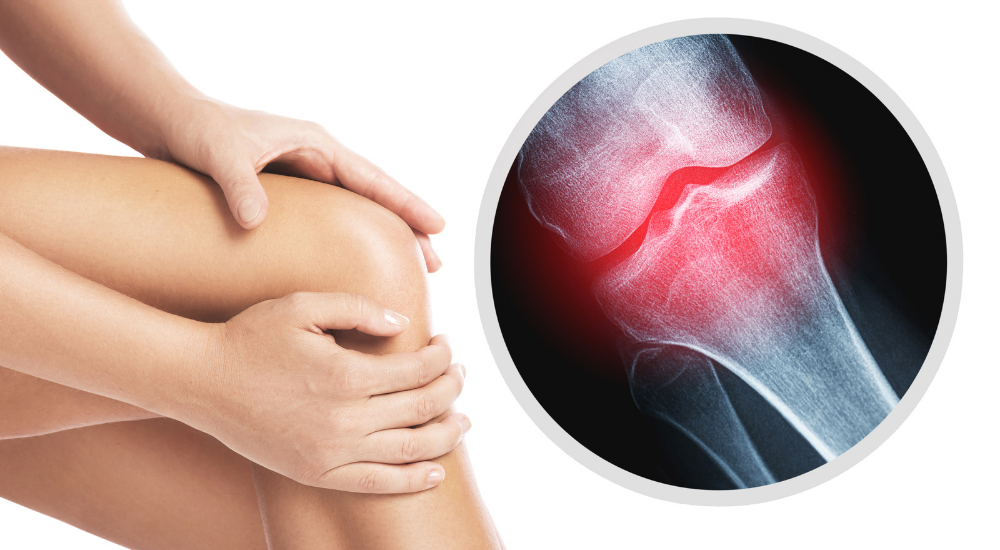

膝の痛みは、膝関節とその周囲の様々な構造(骨、軟骨、半月板、靱帯、腱、滑膜、滑液包など)の問題によって引き起こされます。

原因は多岐にわたり、年齢、活動レベル、ケガの既往などが影響します。

主な原因と疾患:

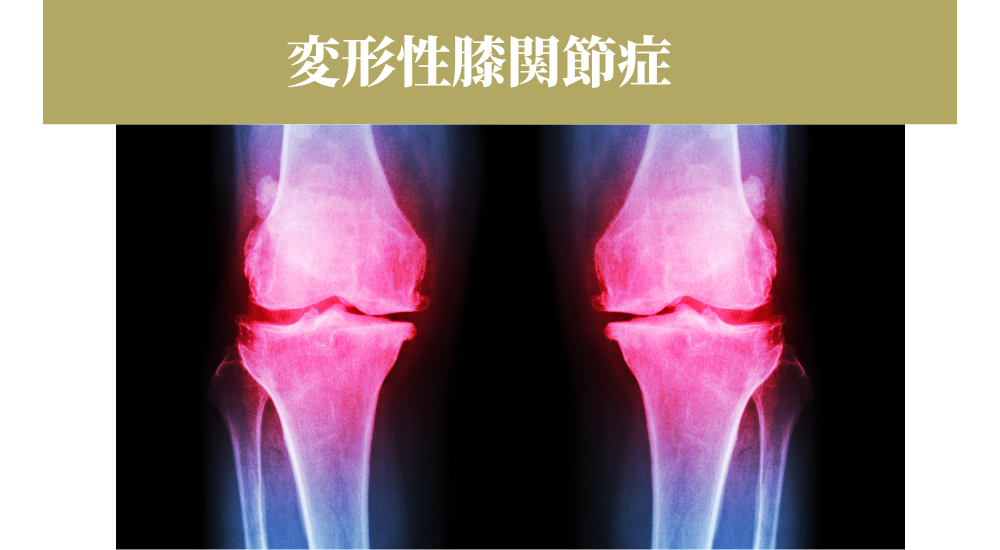

- 変形性膝関節症:

加齢や肥満、使いすぎなどにより、膝関節のクッションである関節軟骨がすり減り、骨が変形していく病気です。最も一般的な膝痛の原因であり、特に中高年以降の方に多く見られます。初期には動き始めの痛みやこわばりを感じ、進行すると安静時や夜間にも痛みが生じ、O脚が進行することもあります。

- 半月板損傷:

膝関節にあるC型またはO型の軟骨である半月板が、スポーツでの強い衝撃やねじり、あるいは加齢による変性でも損傷することがあります。膝の曲げ伸ばし時の痛み、引っかかり感、ロッキング(膝が完全に曲げ伸ばしできなくなる)などが特徴です。

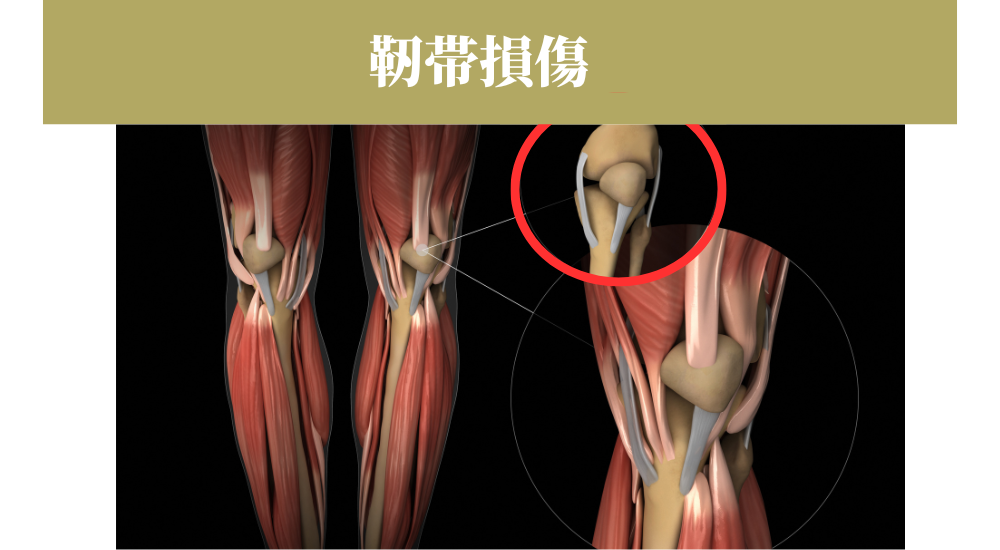

- 靱帯損傷:

膝関節の安定性を保つ十字靱帯(前十字靱帯、後十字靱帯)や側副靱帯(内側側副靱帯、外側側副靱帯)が、スポーツ中の接触や急な方向転換、転倒などで損傷することがあります。受傷時に「ブチッ」という音を感じたり、強い痛み、腫れ、膝の不安定性を伴います。

- 膝蓋骨関連の痛み(膝蓋大腿疼痛症候群など):

膝のお皿(膝蓋骨)の動きが悪かったり、周囲の筋肉のバランスが崩れたりすることで、お皿の裏側や周囲に痛みが生じます。特に階段を下りる時や、長時間座った後に立ち上がる時に痛むことが多いです。

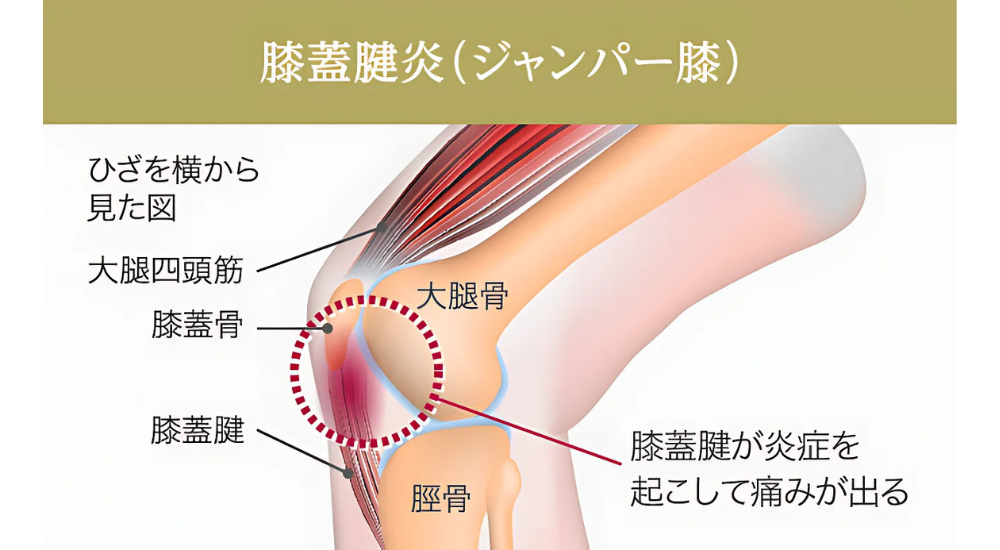

- 腱炎・滑液包炎:

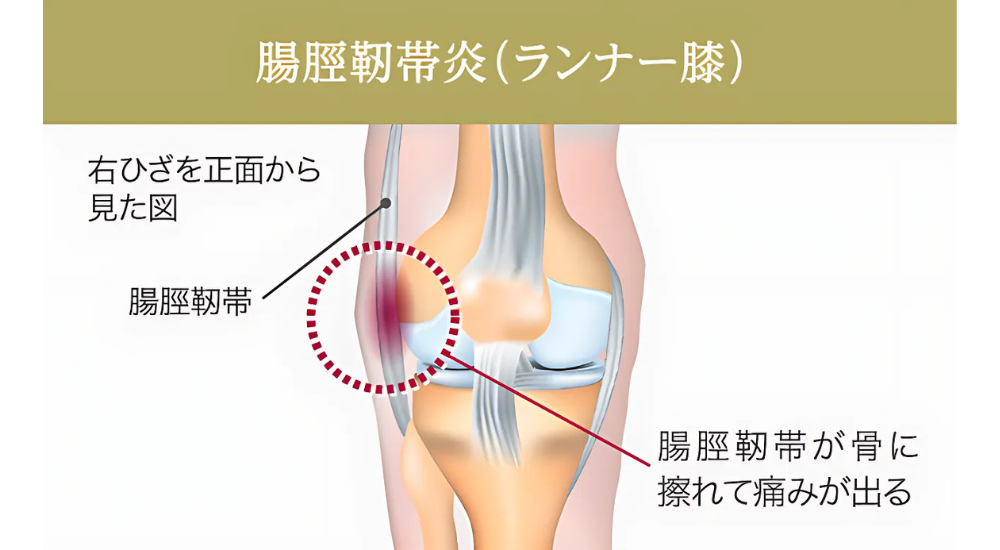

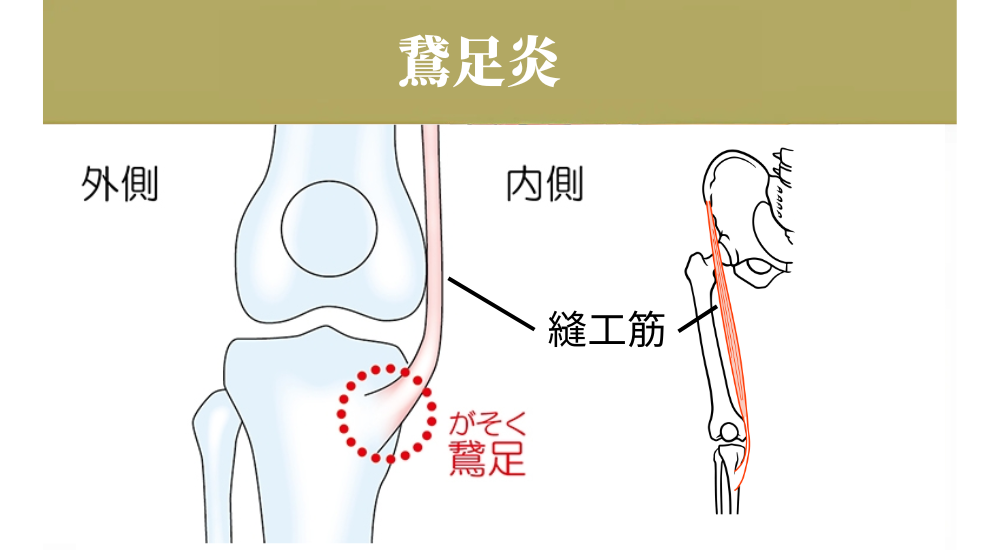

膝の周囲にある腱(膝蓋腱、大腿四頭筋腱、鵞足など)や滑液包(関節の動きを滑らかにする袋)に炎症が起こるものです。使いすぎや摩擦、外傷などによって痛みや腫れが生じます(ジャンパー膝、ランナー膝(腸脛靱帯炎)、鵞足炎など)。

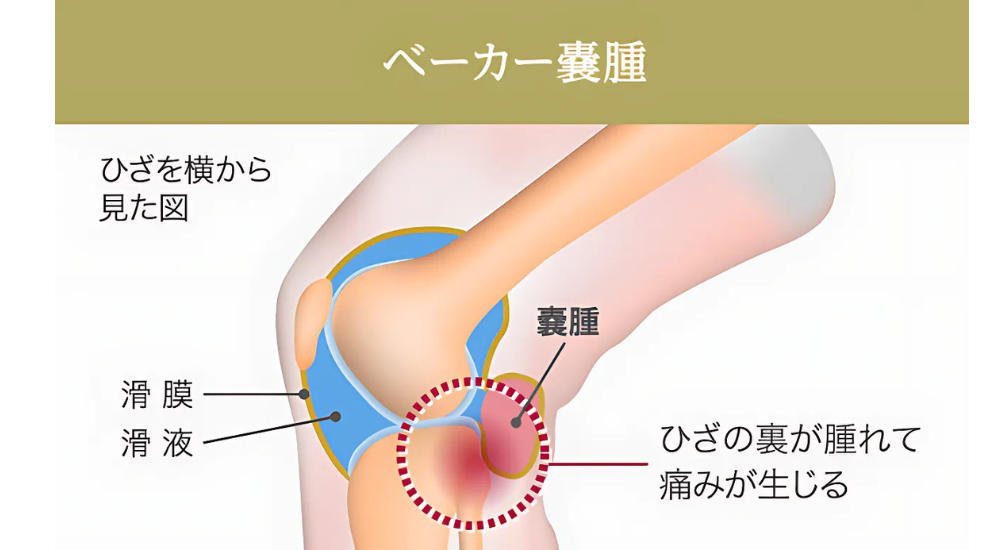

- ベーカー嚢腫:

膝の裏側にできる液体が溜まった袋状の腫れです。関節内の炎症や損傷に伴って発生し、膝の曲げ伸ばしで痛みや突っ張り感を感じることがあります。

- その他: 感染症による化膿性膝関節炎、離断性骨軟骨炎、腫瘍などが原因となる可能性も稀にあります。

日常生活で気になるレベル(階段やしゃがんだりしたときの痛み程度)の膝関節痛は整体などで良くなりますが、痛みが強い場合や急に始まった痛み、腫れや熱感を伴う場合は、必ず医療機関(整形外科など)を受診し、正確な診断を受けることが非常に重要です。

不良姿勢と膝の痛みの関係

膝の痛みは、膝関節そのものの問題だけでなく、身体全体の姿勢やバランスの崩れが大きく影響していることがほとんどです。

特に、股関節や足部、骨盤、さらには体幹や背骨の歪みが、膝にかかる負担を増やし、痛みを引き起こすことがあります。

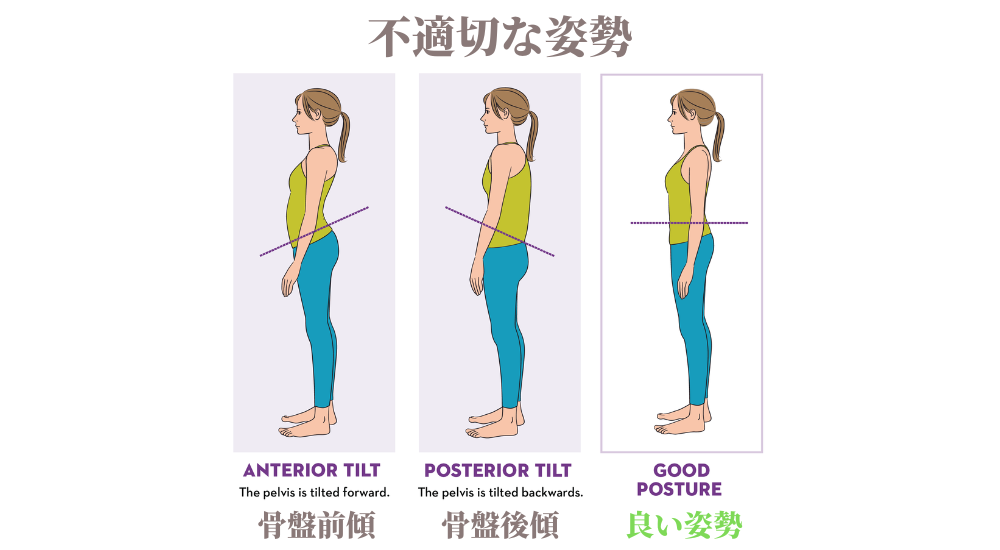

例えば、骨盤の歪みや傾きがあると、その下にある股関節、膝関節、足関節のアライメント(骨の並び方)が崩れやすくなります。

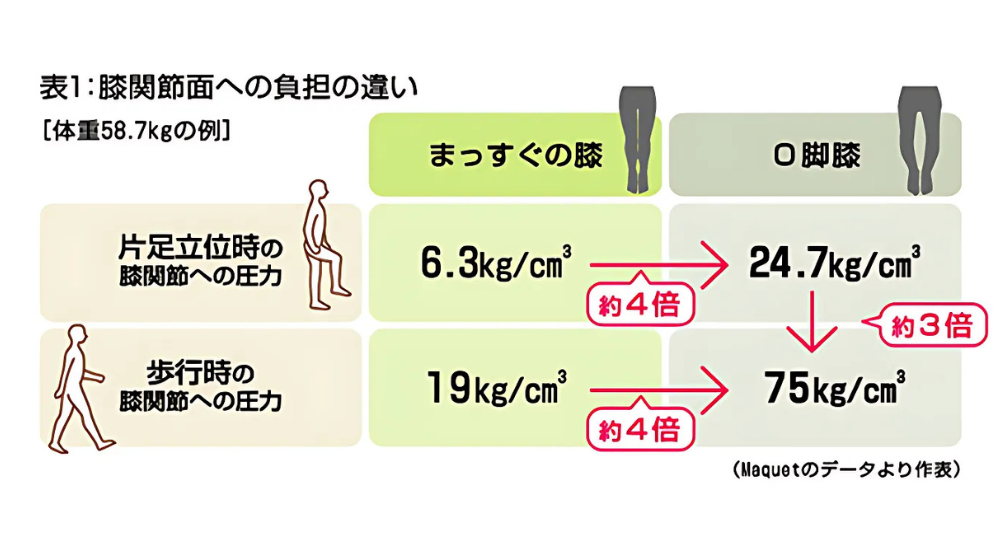

O脚やX脚といった膝のアライメント異常は、特定の部位に過剰な圧力がかかり、軟骨や半月板のすり減りを早めたり、靱帯や腱に負担をかけたりする原因となります。

また、偏平足や外反母趾といった足部の問題も、歩行時や立っている時の衝撃吸収能力を低下させ、膝への負担を増やします。

猫背や前かがみ姿勢といった体幹の不良姿勢も、重心の位置を変化させ、下半身、特に膝への負担を増大させることがあります。

このように、不良姿勢は身体の各部位の連携を悪くし、膝関節にかかる力学的なストレスを増加させることで、痛みの発生や悪化に深く関与しているのです。

膝の痛みに関与する主な筋肉と、

硬くなる・弱くなる影響

膝関節の安定性やスムーズな動きは、周囲にある多くの筋肉の働きに支えられています。

不良姿勢や使いすぎ、運動不足などにより、これらの筋肉が硬くなったり、弱くなったり、あるいは筋肉間のバランスが崩れたりすることで、膝関節に過剰な負担がかかり、痛みに繋がります。

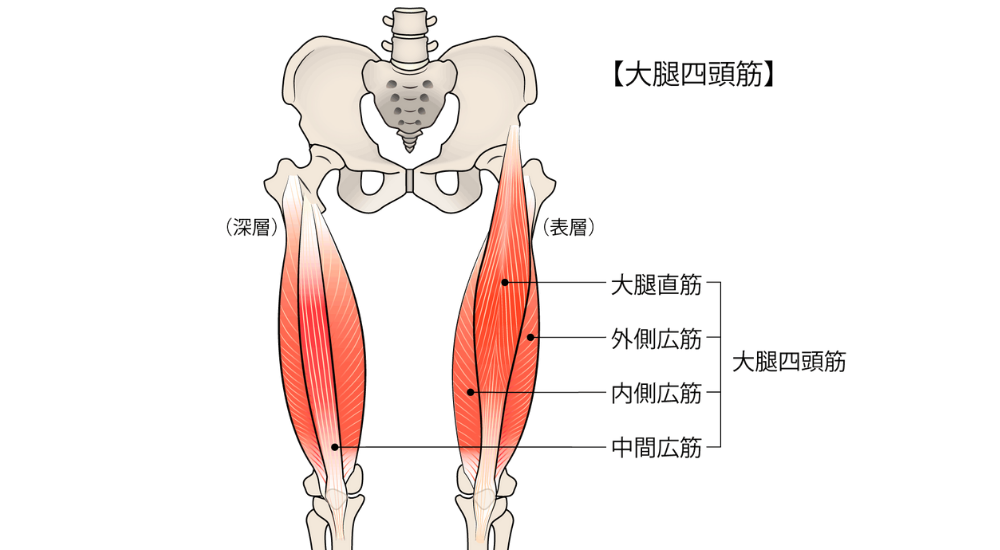

- 大腿四頭筋(だいたいしとうきん:大腿直筋、内側広筋、外側広筋、中間広筋):

太ももの前側の筋肉で、膝を伸ばす際に主に働きます。膝の安定性にも非常に重要です。硬くなると膝蓋骨の動きを制限したり、膝の前側や膝蓋腱に負担をかけたりします。弱化すると膝関節が不安定になりやすいです。

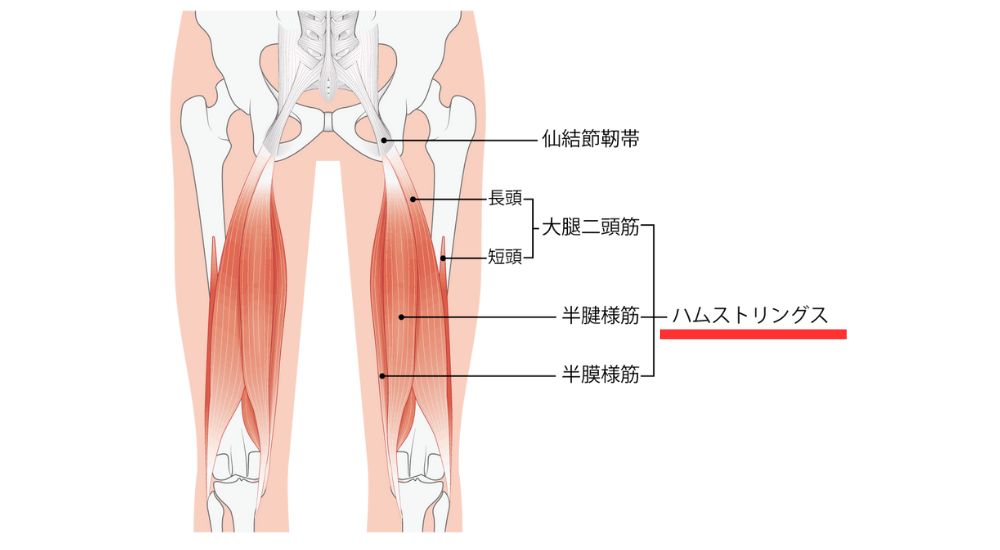

- ハムストリングス(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋):

太ももの裏側の筋肉で、膝を曲げる際に主に働きます。硬くなると膝の完全な伸展(伸ばす動き)を妨げたり、膝の裏側や半月板に負担をかけたりします。

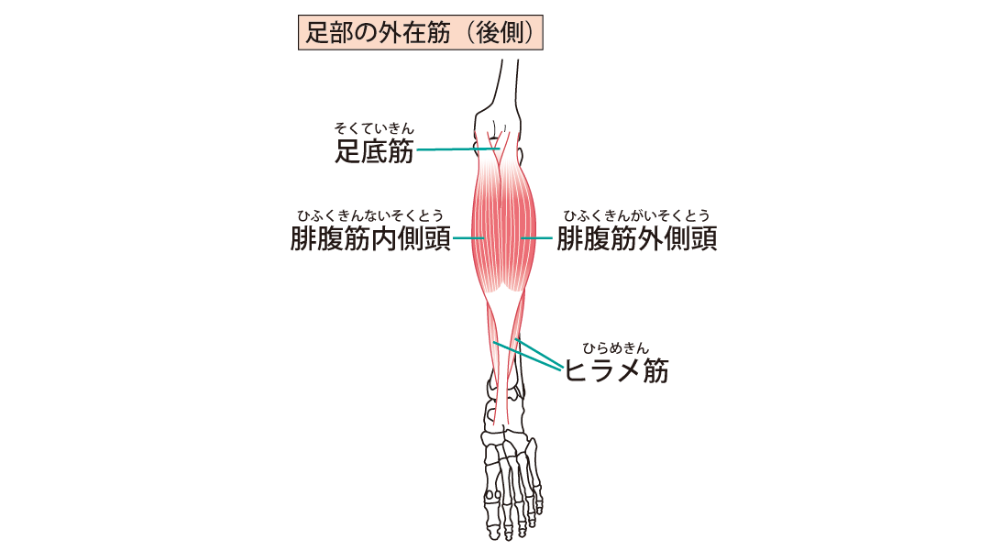

- 下腿三頭筋(かたいさんとうきん:腓腹筋、ヒラメ筋):

いわゆるふくらはぎの筋肉で、足首の動きに関わりますが、膝関節にもまたがっており、硬くなると膝の動きに影響したり、膝の裏側の痛みに繋がったりすることがあります。

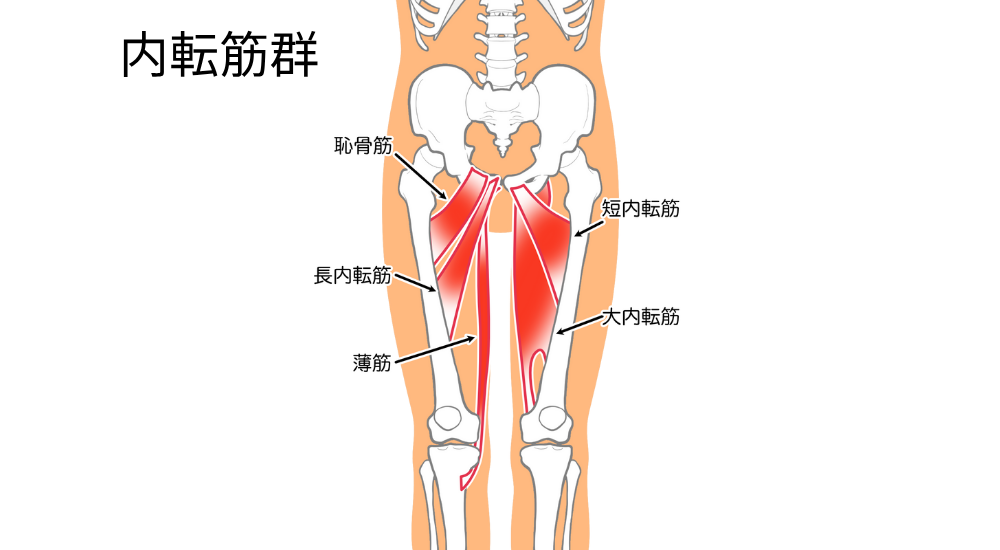

- 内転筋群(ないてんきんぐん):

太ももの内側の筋肉で、脚を閉じる際に働きます。O脚の方で弱化しやすく、膝の内側の痛みに間接的に関与することがあります。

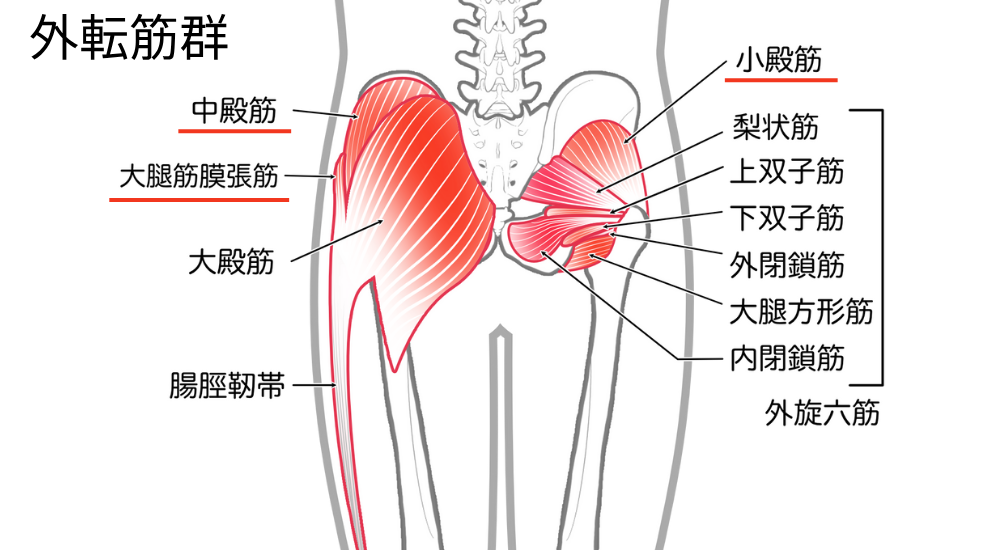

- 外転筋群(がいてんきんぐん:中臀筋、小臀筋など):

お尻の横側にある筋肉で、脚を外側に開く際に働き、骨盤の安定性にも重要です。これらの筋肉が弱化すると、歩行時に骨盤が不安定になり、膝にねじれや負担がかかりやすくなります。変形性膝関節症の方で弱化していることが多いです。

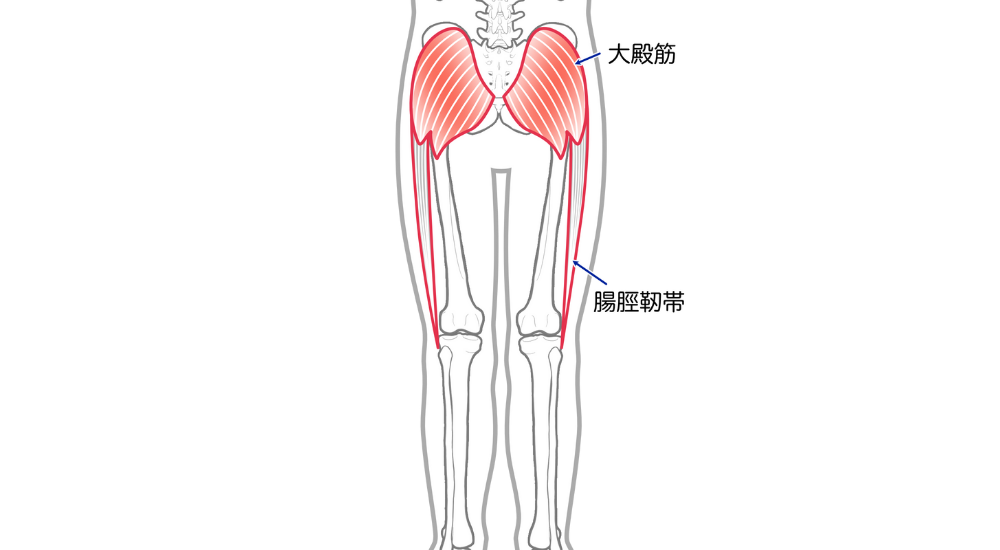

- 腸脛靱帯(ちょうけいじんたい):

太ももの外側にある丈夫な組織で、大腿筋膜張筋が靭帯組織に置き換わり、骨盤から膝の外側にかけて走行します。硬くなると膝の外側で骨と擦れて炎症を起こし、痛みの原因となります(腸脛靱帯炎、ランナー膝)。

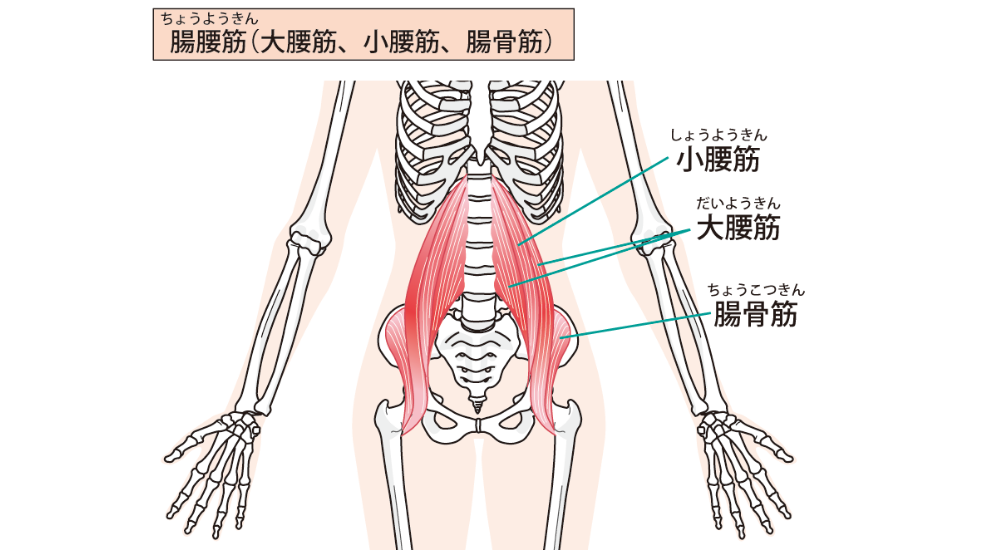

- 腸腰筋(ちょうようきん):

腰椎から股関節にかけて走行するインナーマッスルです。硬くなると骨盤の傾きを引き起こし、股関節や膝のアライメントに影響することがあります。

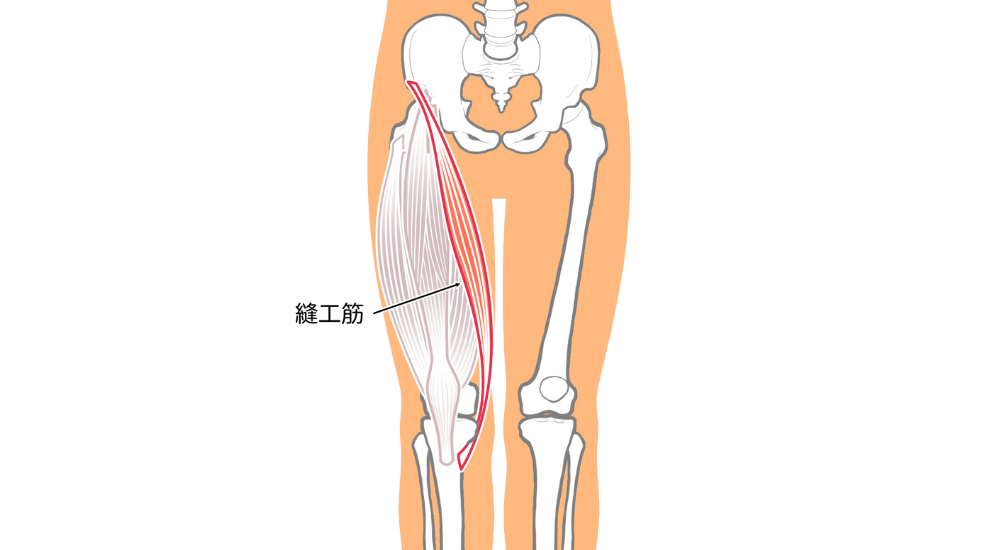

- 縫工筋(ほうこうきん):

骨盤から膝の内側に付着する筋肉です。硬くなると膝の内側の痛み(鵞足炎-がそくえん)を引き起こす原因筋となります。

これらの筋肉は、不良姿勢(骨盤の歪み、O脚・X脚、偏平足など)や使いすぎ、運動不足などによって、硬くなったり、弱くなったり、あるいは筋肉間のバランスが崩れたりすることで、膝関節の正常な動きを妨げ、関節自体や周囲の組織に過剰なストレスをかけ、痛みを引き起こします。

特に、股関節や足部の筋肉の機能不全が、離れた部位である膝の痛みに繋がることは非常に多いです。

なぜ当店で、「慢性的な辛い膝の痛み」を改善できるのか

「ヒアルロン酸注射をしても、効果はその時だけ…」「歳のせいだと諦めている…」 そのつらい膝の痛み、痛む“膝”だけが原因ではないかもしれません。当院が、その痛みを根本から改善できるのには、明確な3つの理由があります。

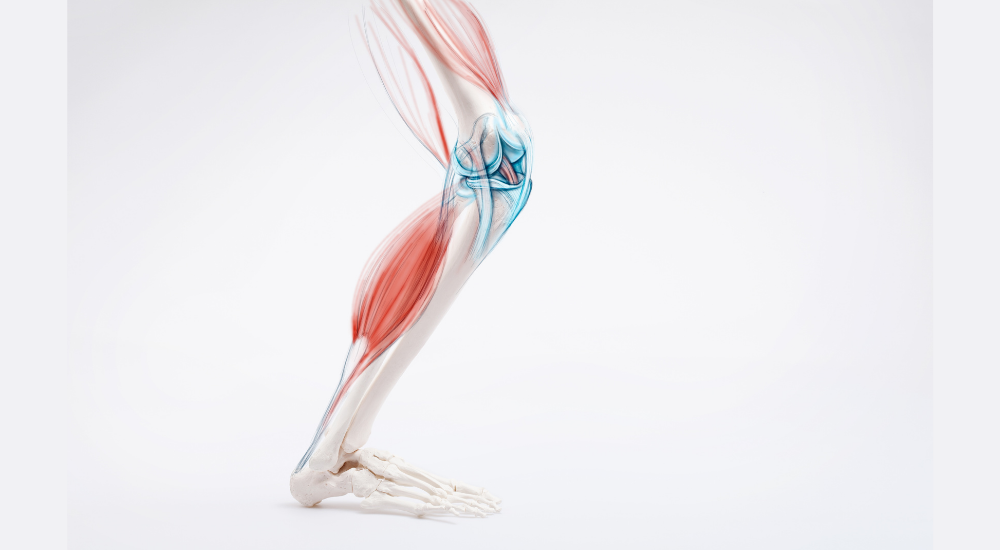

理由① 痛む「膝」だけでなく、原因となる「股関節」と「足首」から整えるから

膝は、股関節(上)と足首(下)に挟まれた中間地点の関節です。そのため、**股関節の動きが悪かったり、足首が不安定だったりすると、その全てのしわ寄せが膝に来てしまいます。**私たちは、膝だけを施術するのではなく、動きの連鎖を考え、股関節の柔軟性や足首の安定性を取り戻すことで、膝にかかる過剰なねじれや負担を根本から取り除きます。

理由② 膝の“ねじれ”を生む、「筋肉のアンバランス」を解消するから

O脚やX脚、あるいは内股(ニーイン)のクセがあると、歩いたりしゃがんだりする度に、膝関節には常に“ねじれる”ストレスがかかり続けます。これは、お尻の筋肉が“サボり”、内ももの筋肉が“頑張りすぎる”といった、筋肉のアンバランスが原因です。私たちは、詳細な検査でこのアンバランスを特定し、専門的な手技と運動で、膝がまっすぐ使えるように筋肉のチームワークを再構築します。

理由③ 痛みを再発させない「正しい身体の使い方」を脳に再教育するから

痛みをかばっているうちに、脳は「膝をかばった歩き方」や「痛みの出ない浅いしゃがみ方」を“当たり前”だと記憶してしまいます。これでは、仮に痛みが引いても、再発のリスクは高いままです。私たちは、整体で痛みを緩和させた後、正しい歩き方や、膝に負担のかからない立ち上がり方などをマンツーマンで指導。脳に「これが安全で効率的な動きだよ」と上書き保存し、根本的な改善を目指します。