慢性的な疲労感…

それは「頑張りすぎ」のサインかも?

筋緊張と自律神経、そして改善への道

「何だかいつもだるい」

「しっかり寝ても疲れが取れない」

「身体が重くてやる気が出ない」。

このような慢性的な疲労感に悩まされていませんか?

「年のせいかな」「頑張りが足りないのかな」と片付けてしまいがちですが、それは身体からの大切なサインかもしれません。

特に、日々のストレスや身体の使い方の癖による筋緊張や、それに関連する自律神経の乱れが、慢性疲労の大きな原因となっていることが少なくありません。

この記事では、多くの人を悩ませる慢性的な疲労感の原因や、筋緊張と自律神経との密接な関係性、そして自律神経のバランスに影響を与えやすい硬くなる筋肉について解説します。

※重要:当院の施術は、あくまで身体的なアプローチから心身のバランスを整えるものであり、うつ病などの精神疾患や重症筋無力症などの治療を行うものではありません。症状が重い場合や、心の専門家によるカウンセリングが必要だと判断した場合は、専門の医療機関への受診をお勧めすることがございます。

慢性的な疲労感、その原因は一つじゃない

疲労は、本来、休息を促し身体の回復を図るための正常な生体反応です。

しかし、十分な休息をとっても回復しない、あるいは原因がはっきりしない疲労感が長期間続く場合、「慢性的な疲労感」として様々な要因が考えられます。

- 身体的な疲労: 長時間の労働、運動のしすぎや運動不足、睡眠不足などが直接的な原因となります。

- 精神的な疲労: ストレス、悩み、不安などが原因となり、精神的なエネルギーが消耗します。

- 筋緊張: 長時間の不良姿勢やストレスによる身体の硬直が、筋肉に疲労を蓄積させます。

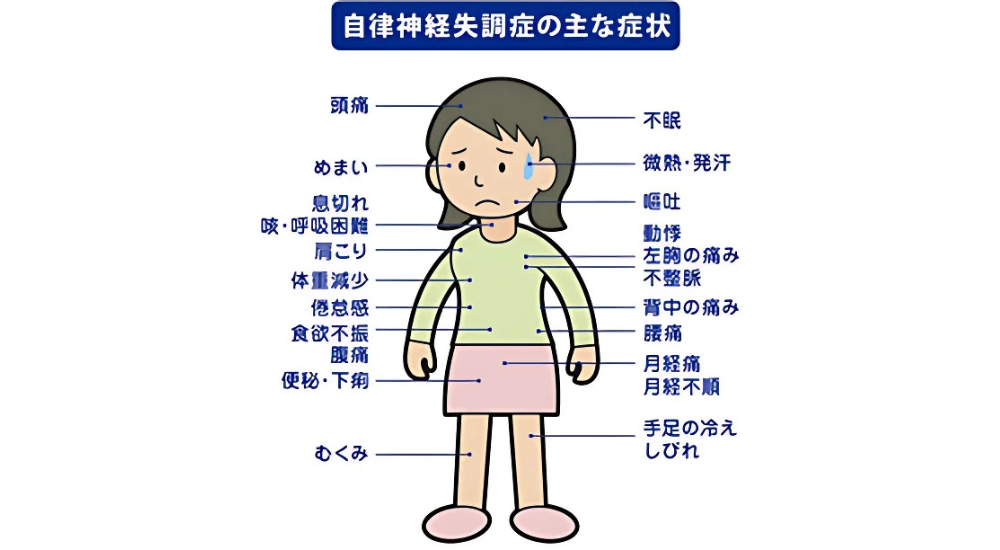

- 自律神経の乱れ: ストレスや不規則な生活により自律神経のバランスが崩れると、身体の機能調節がうまくいかなくなり、疲労感に繋がります。

- 病気: 鬱病、双極性障害などの精神疾患から、貧血、甲状腺の病気、糖尿病、感染症、慢性疲労症候群など、様々な病気が原因で疲労感が生じることがあります。

このように、慢性的な疲労感は単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って生じることが多いです。特に、筋緊張と自律神経の乱れは、お互いに影響し合いながら疲労感を慢性化させる要因となります。

筋緊張と自律神経の密接な関係性

頑張りすぎている身体と心

私たちの身体は、ストレス(身体的・精神的問わず)を感じると、無意識のうちに筋肉を緊張させます。

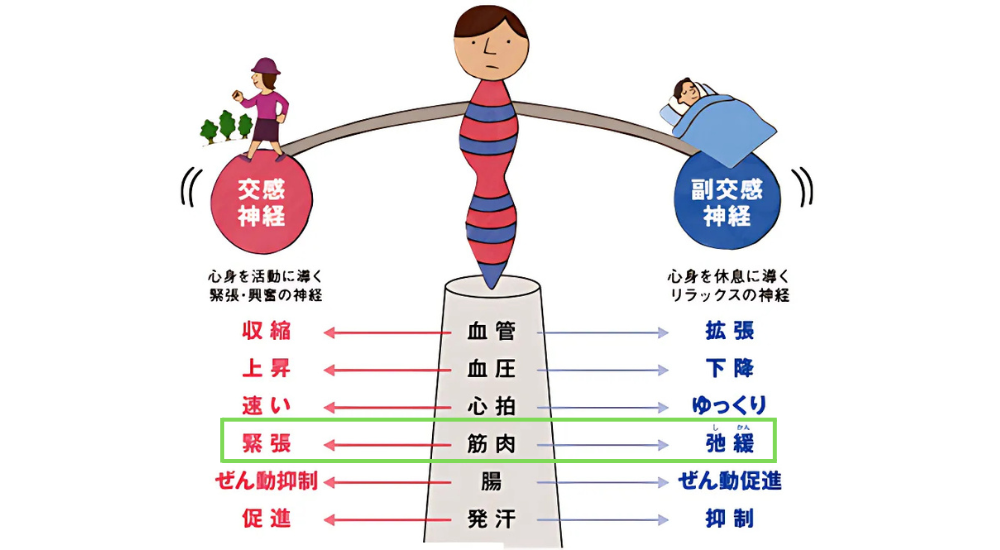

これは、危険から身を守るための「闘争・逃走反応」の一部であり、自律神経のうち交感神経が優位になることで引き起こされます。

交感神経が優位になると、心拍数や血圧が上がり、呼吸が速くなり、筋肉が活動しやすいように準備されます。

しかし、ストレスが慢性的に続くと、この交感神経が優位な状態が続き、身体は常に緊張状態から抜け出せなくなります。

これにより、筋肉も持続的に緊張し、硬くなります。

硬くなった筋肉は血行不良を招き、疲労物質が蓄積しやすくなるだけでなく、痛みや凝りといった身体的な不調を引き起こし、これがさらに身体へのストレスとなって、交感神経を刺激するという悪循環が生まれます。

一方、リラックスや休息に関わる副交感神経の働きは低下し、身体を修復したり、エネルギーを回復したりする機能が十分に働かなくなります。

このように、慢性的なストレスや筋緊張は自律神経のバランスを崩し、交感神経が過剰に働き、副交感神経の働きが低下した状態を作り出します。

この状態が続くと、身体は常にアクセルを踏みっぱなしでブレーキが効かないような状態になり、エネルギーを過剰に消耗し、十分に回復できないため、慢性的な疲労感に繋がるのです。

つまり、身体の筋緊張は、単なる物理的な凝りや痛みだけでなく、自律神経のバランスの乱れを示すサインであり、また自律神経の乱れをさらに悪化させる要因ともなり得るのです。

自律神経のバランスに

影響しやすい硬くなる筋肉

全身の筋肉は自律神経の影響を受けますが、特にストレスや姿勢、呼吸などと関連が深く、自律神経のバランスが乱れると硬くなりやすい筋肉、あるいは硬くなることで自律神経に影響を与えやすい筋肉があります。

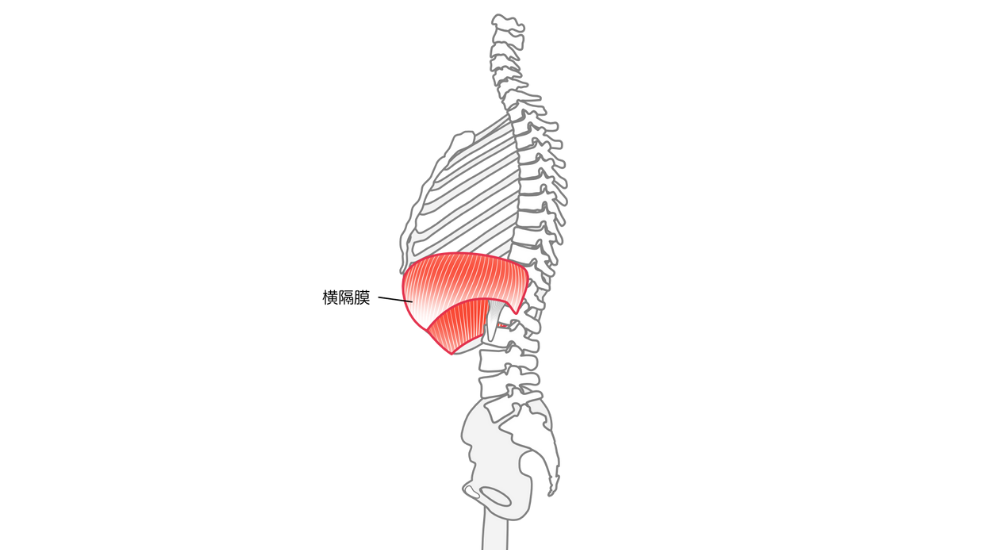

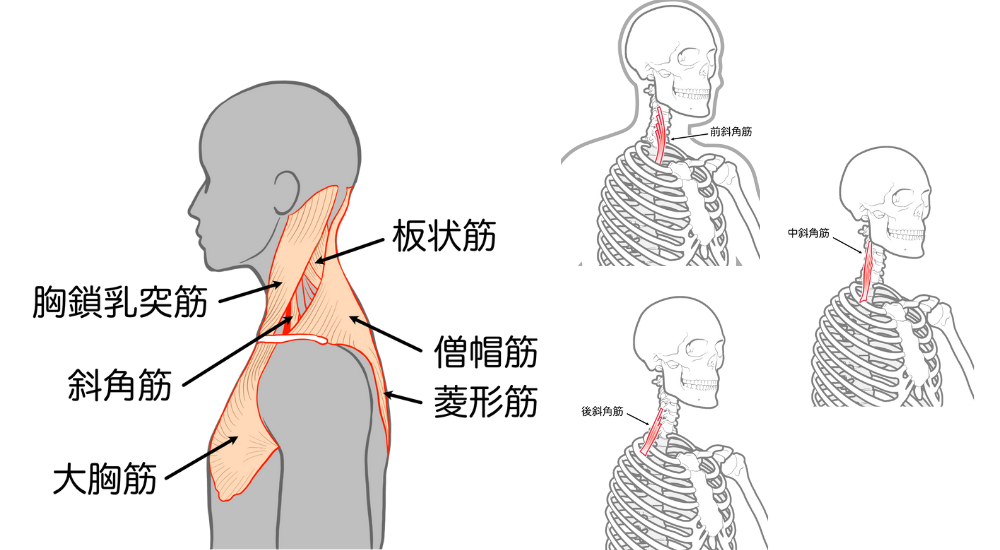

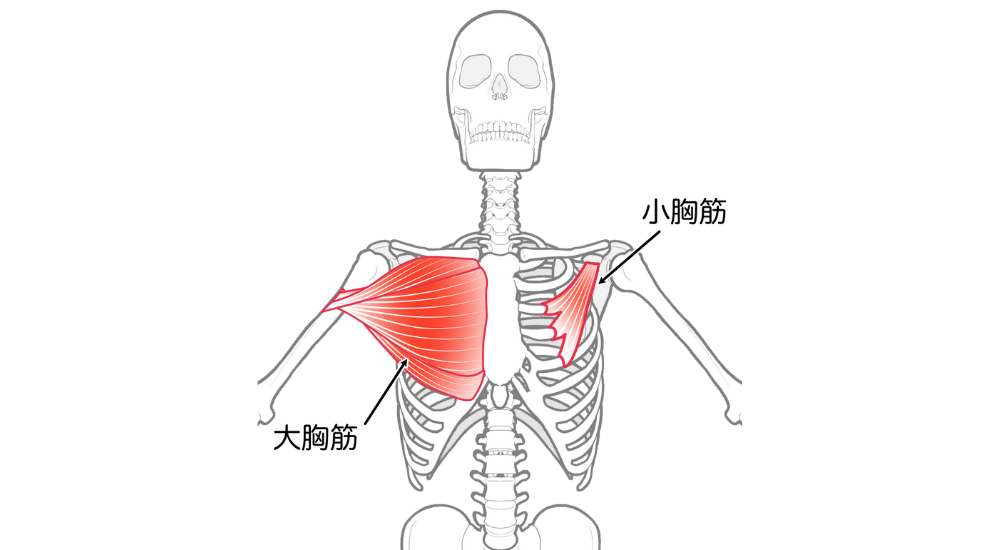

呼吸に関わる筋肉(横隔膜、斜角筋、大胸筋など):

ストレスや緊張があると呼吸が浅くなり、これらの筋肉が硬くなります。横隔膜は自律神経の調節に重要な役割を持つ迷走神経とも関連が深く、ここが硬くなると自律神経の乱れに繋がることがあります。

斜角筋は首の側面で、交感神経節の近くを通り、硬くなると交感神経を刺激する可能性があります。

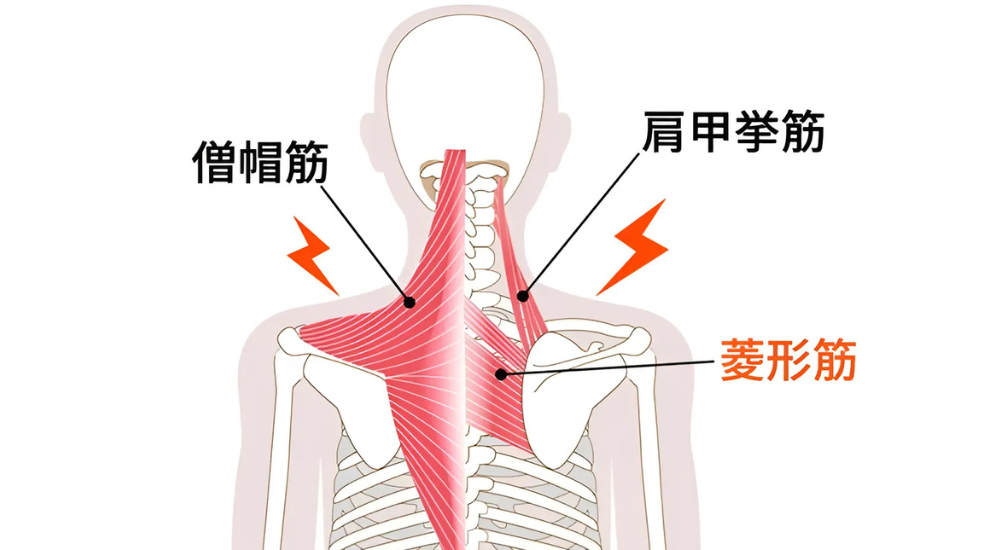

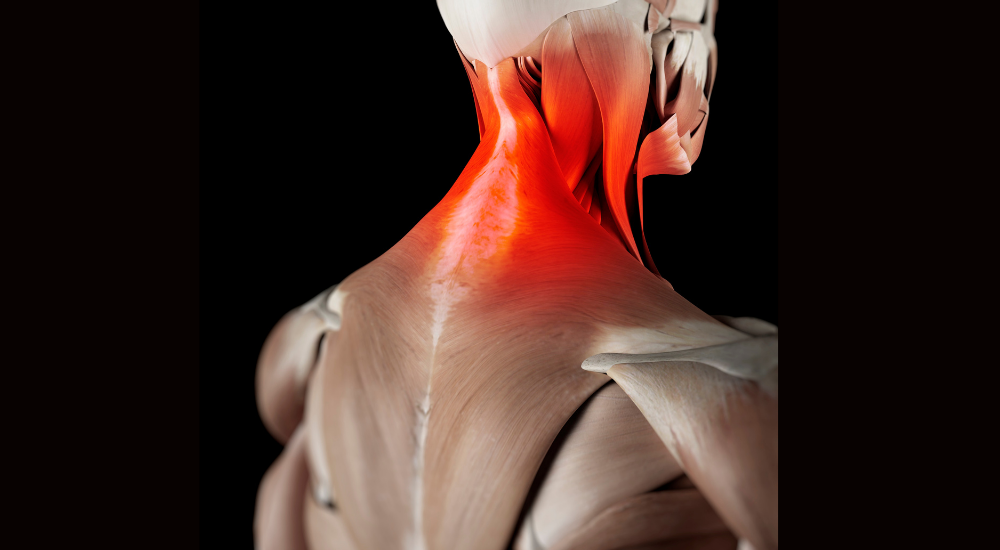

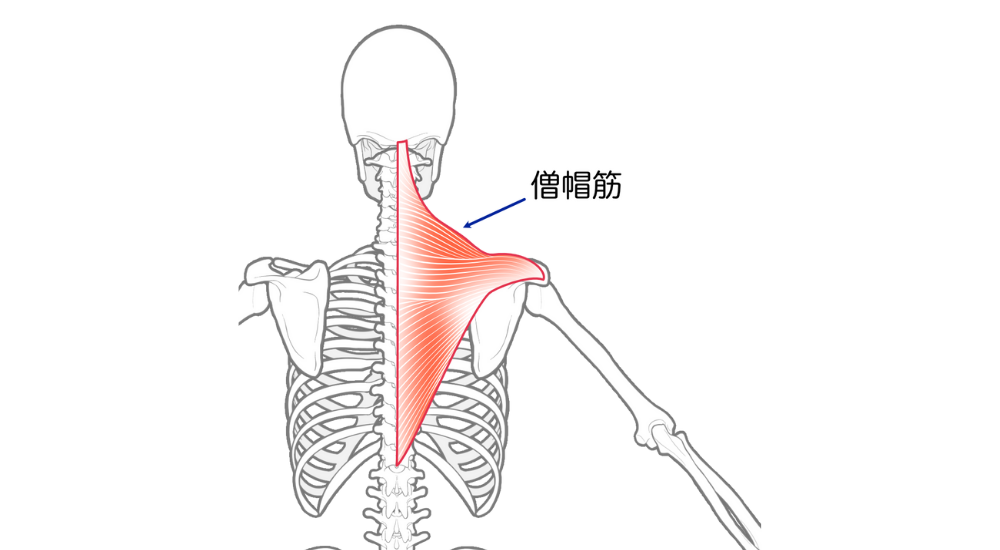

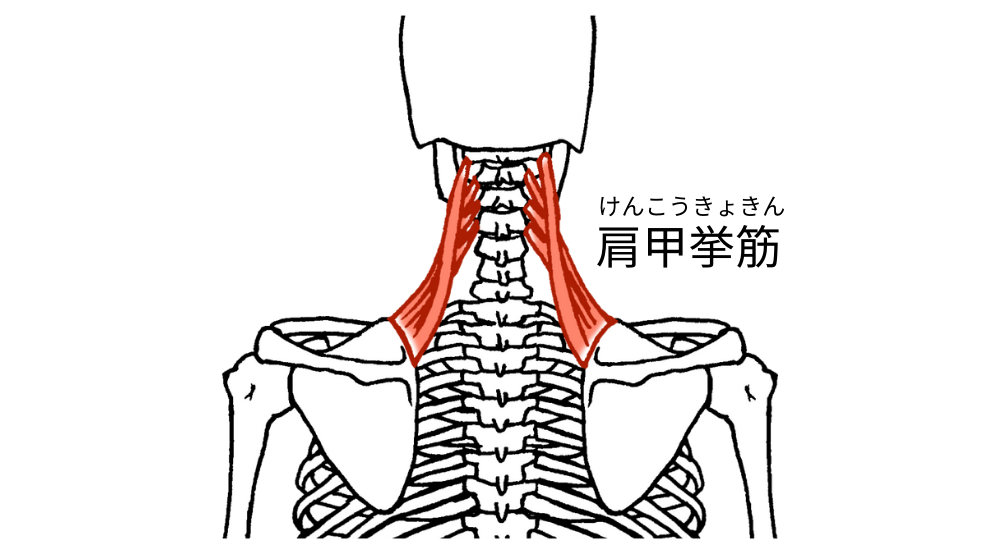

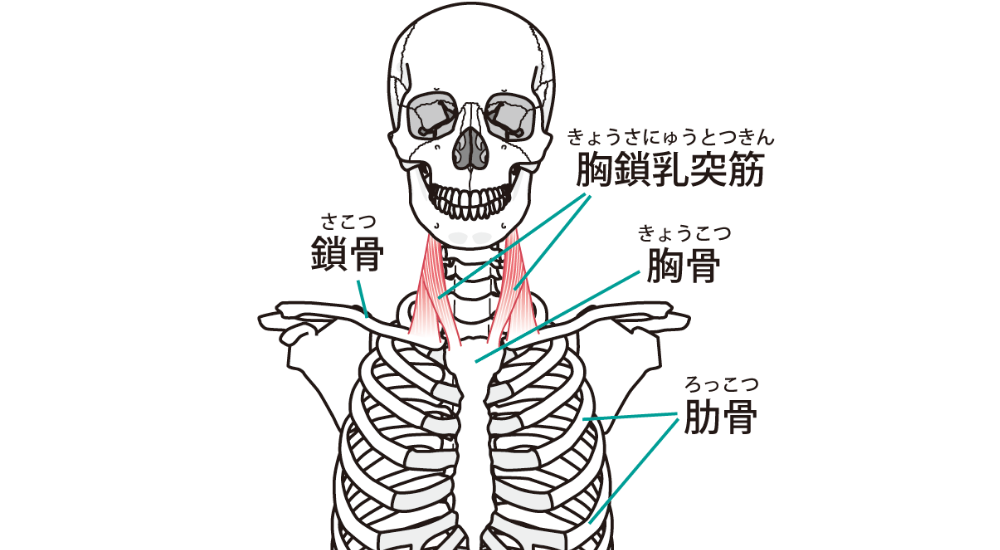

首や肩周りの筋肉(僧帽筋、肩甲挙筋、胸鎖乳突筋など):

ストレスや不良姿勢で最も緊張しやすい部位であり、ここが硬くなると血行不良や神経への刺激を通じて自律神経の乱れに影響を与えます。

首周りには自律神経に関わる重要な神経が多く走行しています。

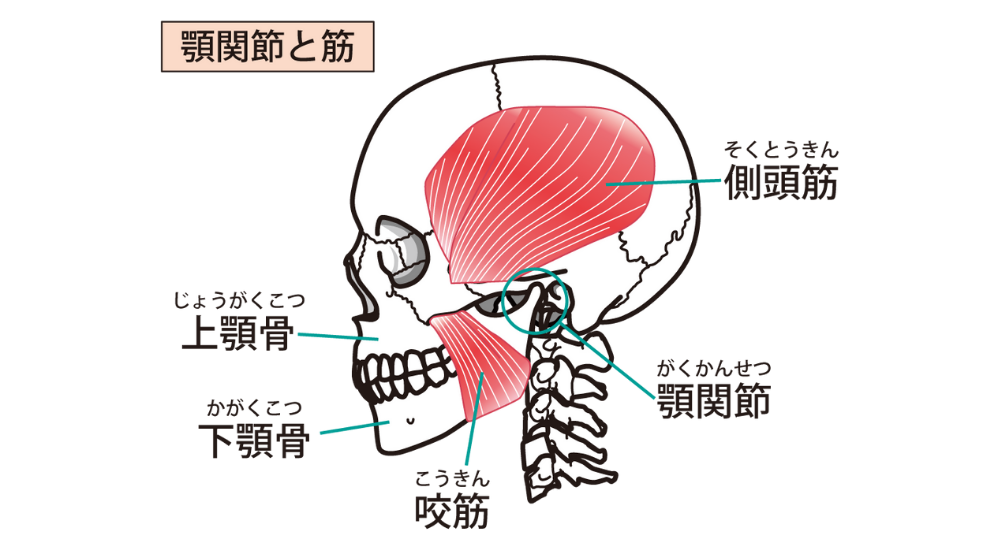

顎周りの筋肉(咬筋、側頭筋など):

ストレスによる歯ぎしりや食いしばりで硬くなりやすく、これも自律神経の乱れと関連が指摘されています。

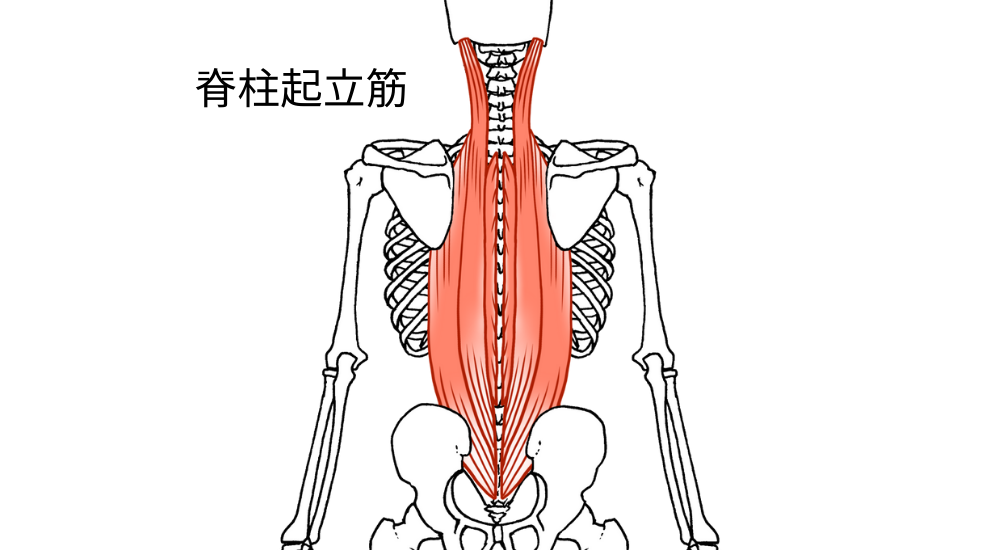

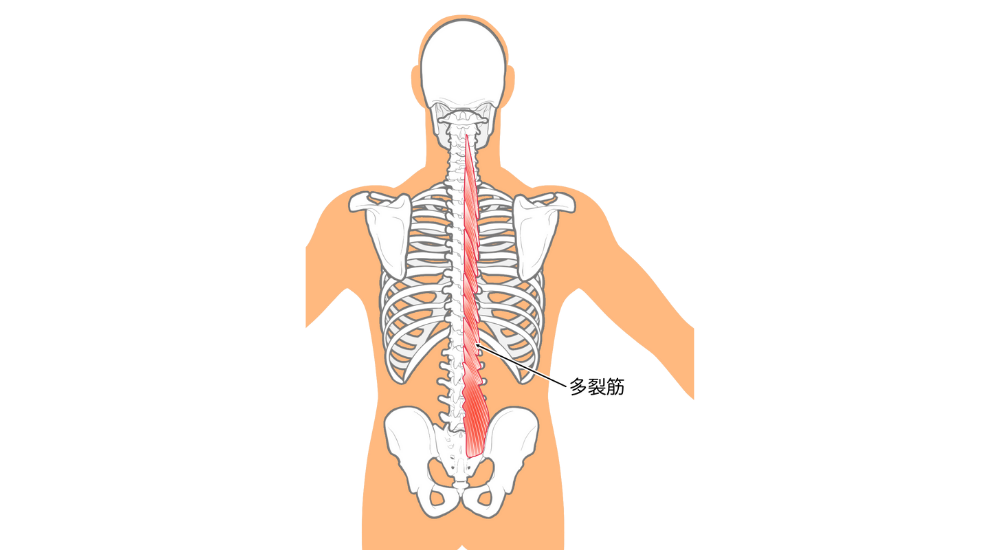

背骨周りの筋肉と深層筋(脊柱起立筋、多裂筋など):

背骨の近くには自律神経幹が走行しており、これらの筋肉の緊張や背骨の歪みが自律神経に影響を与える可能性があります。

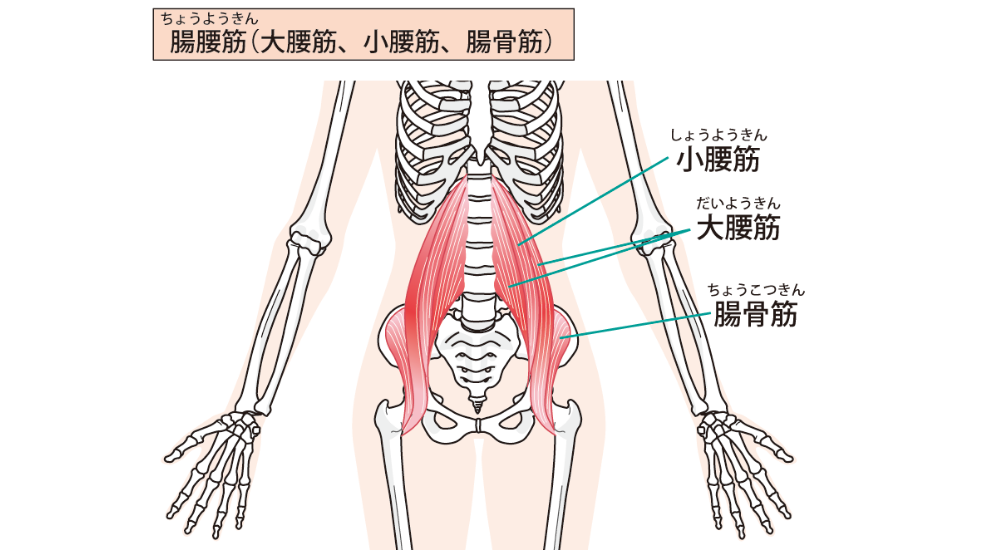

お腹の奥と股関節の筋肉(大腰筋、腸骨筋):

体幹の深部にある股関節屈筋。

ストレスや長時間座ることで短縮・硬化しやすく、姿勢のバランスを崩すだけでなく、自律神経の不調と関連が指摘されることもあります。

これらの筋肉の持続的な緊張は、身体を常に「オン」の状態にさせ、自律神経のバランスを崩すことで、慢性的な疲労感を招く要因となるのです。

当店であなたの「慢性疲労」が改善する3つの理由

「栄養ドリンクを飲んでも、気休めにしかならない」「いくら寝ても、疲れが取れない…」 その原因不明の疲労感は、身体の“エネルギーの無駄遣い”と、“回復力の低下”が原因です。当院が、その悪循環を断ち切れるのには、明確な3つの理由があります。

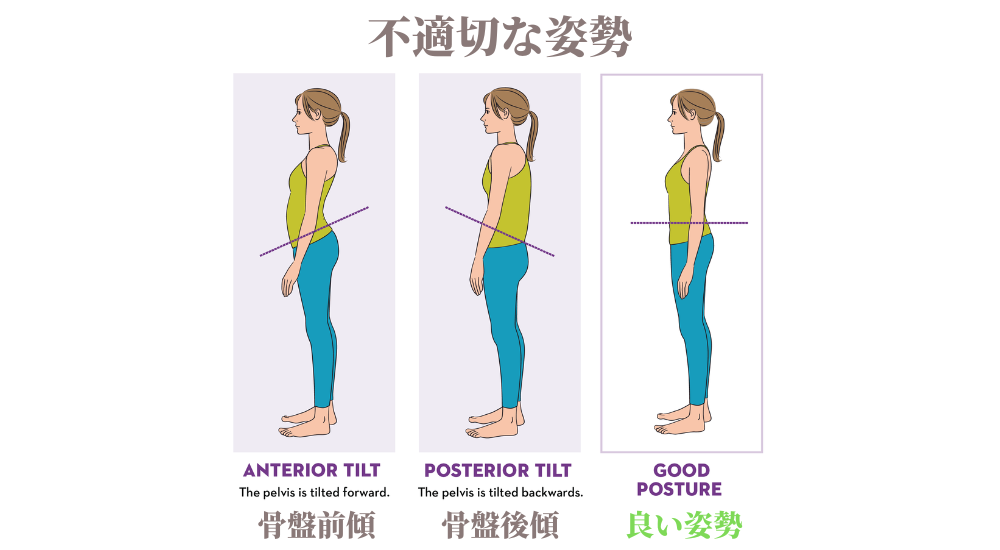

理由① “エネルギーの無駄遣い”を止める、姿勢の根本改善を行うから

猫背や反り腰などの不良姿勢は、ただ立っているだけ、座っているだけで、常に筋肉が過剰に頑張り続けなければならない状態です。これは、燃費の悪い車で常にアクセルを踏み続けているようなもの。私たちは、骨盤や背骨の配列を整え、骨格でしっかり身体を支えられるようにします。筋肉の無駄な緊張から解放することで、疲れにくい「エコな身体」へと土台から作り変えます。

理由② “身体のON/OFFスイッチ”である「自律神経」のバランスを整えるから

「休みたいのに休めない」「常に頭や身体が緊張している」のは、心身を活動モードにする「交感神経」ばかりが働き、休息モードの「副交感神経」のスイッチがうまく入らないからです。私たちは、頭蓋骨や骨盤への非常にソフトな手技で自律神経の中枢に働きかけ、スイッチの切り替えを正常化。「休むべき時に、しっかり深く休める身体」へと導きます。

理由③ “生命力の源”である「呼吸」の質を、根本から変えるから

1日に2万回以上行っている「呼吸」。不良姿勢やストレスで横隔膜が硬くなると、呼吸は浅くなり、全身の細胞が“酸欠状態”に陥ります。これが、慢性的なだるさや思考力低下の大きな原因です。私たちは、肋骨や背骨の動きを解放し、頑張らなくても自然と深くゆったりとした呼吸ができるように身体を整えます。質の高い呼吸は、全身の細胞を活性化させる最強の回復ツールです。